1章2節344-1

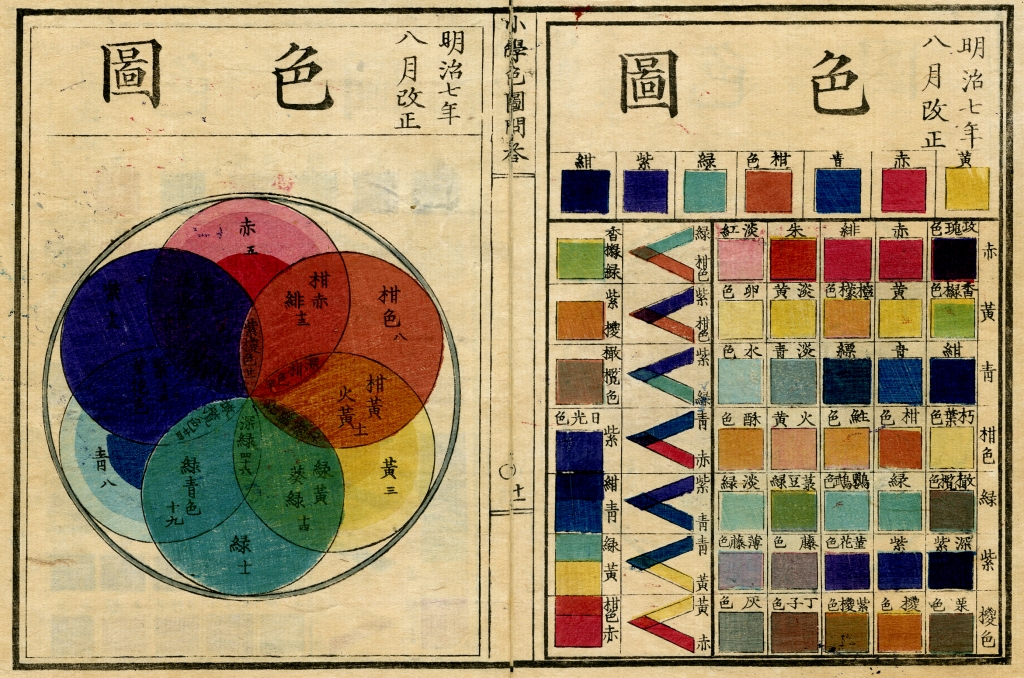

第6節で論じられる「和田三造画伯の色彩標本は五百ださうだ」(356-18)のように、日本では色彩は豊かでありながら、色名が少なかったことは、和田三造の研究か教示に依ったのであろう。最初に出てくる「日本は元来甚しく色の種類に貧しい国であつた」(344-1)というのは、たぶん記紀に登場する色が白・黒・紅・赤・丹・青の6色にすぎなかったということや、『延喜式』に記載された色相が38色であることに基づいている(内田広由紀『定本和の色事典増補特装版』視覚デザイン研究所、2008年)。また「少しちがつたものは悉く外国の語を借りている」(344-3)とは、くれない(呉の藍)、からくれない(唐紅・韓紅)、べんがら(紅殻、ベンガル)などを指している。えんじ色(臙脂)も、燕の国で生産された高級な口紅のことで、 殷の紂王が愛する妃・妲妃が王にねだって取り寄せた故事がある。近代において入った色も、オリーブ色(橄欖色)とかサーモンピンク色(鮏色)、あるいはレモン色(檸檬色)のように、外来語をそのままを用いている。「明治の世に入つて後まで、さういふ借物までを取集めても、使つて居る数は四十にも足りなかつた」(344-3~4)とは、1873年(明治6)に小学校教則で採用された「色図」説明書の色名を指すのであろう、図で見るように、35の色名しか上がっていない(1874年8月改正で示された文部省「色図」参照。改正時の参考書の類には、橋爪貫一『小学色図問答』橋爪貫一、1875年などがあったが、色彩文化史を専攻される國本学史氏のご教示によれば、色図は1881年に科目から外された)。なお、第3節にある「おまんが紅」(346-10)とは、逢魔が紅のことを指す。[岩本]

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsaj/41/1/41_3/_pdf/-char/ja